この記事を読むとわかること

-

- 学校のパソコンでYouTubeが見られない理由!

- ブロック解除の具体的な方法とリスク!

- 安全に対処するためのポイントと代替策!

「学校のパソコンでYouTubeを見たいのに、ブロックされてしまう…。」

「授業の合間や自習中にYouTubeを使いたいけど、学校のネットワークでアクセスできない…。」

そんな悩みを抱えている人は少なくありません。

学校のパソコンは、学習に関係ないサイトへのアクセスを制限するために、強力なフィルタリングが施されていることが多いです。

ブロックを解除する方法は存在するものの、学校の規則違反や法律上の問題、さらには懲戒処分など重大なリスクを伴うこともあります。

この記事では、「どうしても学校のパソコンでYouTubeを見たい…っ!」という方のために、安全性やリスクを踏まえつつ、実際に使われている解除方法と注意点を詳しく解説します。

学校生活を守りつつ、後悔しないための正しい知識を身につけましょう。

こちらの記事もおすすめ

学校のパソコンでYouTubeが見られない理由

「学校のパソコンでYouTubeを見たいのに、どうしてもアクセスできない。」

そんな経験をしたことがある人は多いのではないでしょうか。

学校のパソコンは、学習のために使うことが前提であり、不要なサイトをブロックする仕組みが備わっています。

では、具体的にどのような理由でYouTubeが見られないのか、そしてその背後にはどんな仕組みがあるのか。

ここでは、学校でのネット利用の現実を詳しく解説していきます。

学校でYouTubeがブロックされる主な理由

学校では、学習環境を守るために特定のウェブサイトをブロックする仕組みを導入しています。

その中でもYouTubeは「娯楽」や「動画視聴」カテゴリに分類され、多くの場合アクセスできない設定がされています。

これは、授業中や自習中に関係のない動画を見てしまい、学習の妨げになるのを防ぐためです。

また、インターネットには有害情報や暴力的なコンテンツも存在するため、生徒を守るという観点からも制限が厳しくなっています。

学校は、保護者や社会からの信頼を維持するためにもインターネット管理を徹底しています。

このような理由から、学校のパソコンでYouTubeを自由に視聴するのは難しいのが現実です。

学校のポリシーが厳しい背景

そもそも、学校がここまで厳格なインターネット制限を行う背景には、大きく3つの理由があります。

- 学業に集中させるため

- 有害情報や違法コンテンツから生徒を守るため

- 学校全体のインターネット回線を圧迫させないため

特に動画サイトは通信量が非常に大きいため、自由にアクセスさせると学校のネット回線全体が遅くなってしまうことがあります。

授業で使うクラウド教材や、教師が行う資料ダウンロードが遅延するなど、学習に支障が出る恐れがあるのです。

さらに近年では、SNSや動画サイトでの誹謗中傷問題や個人情報の漏洩などのトラブルも増えており、これらを防ぐために学校はネット制限を強化しています。

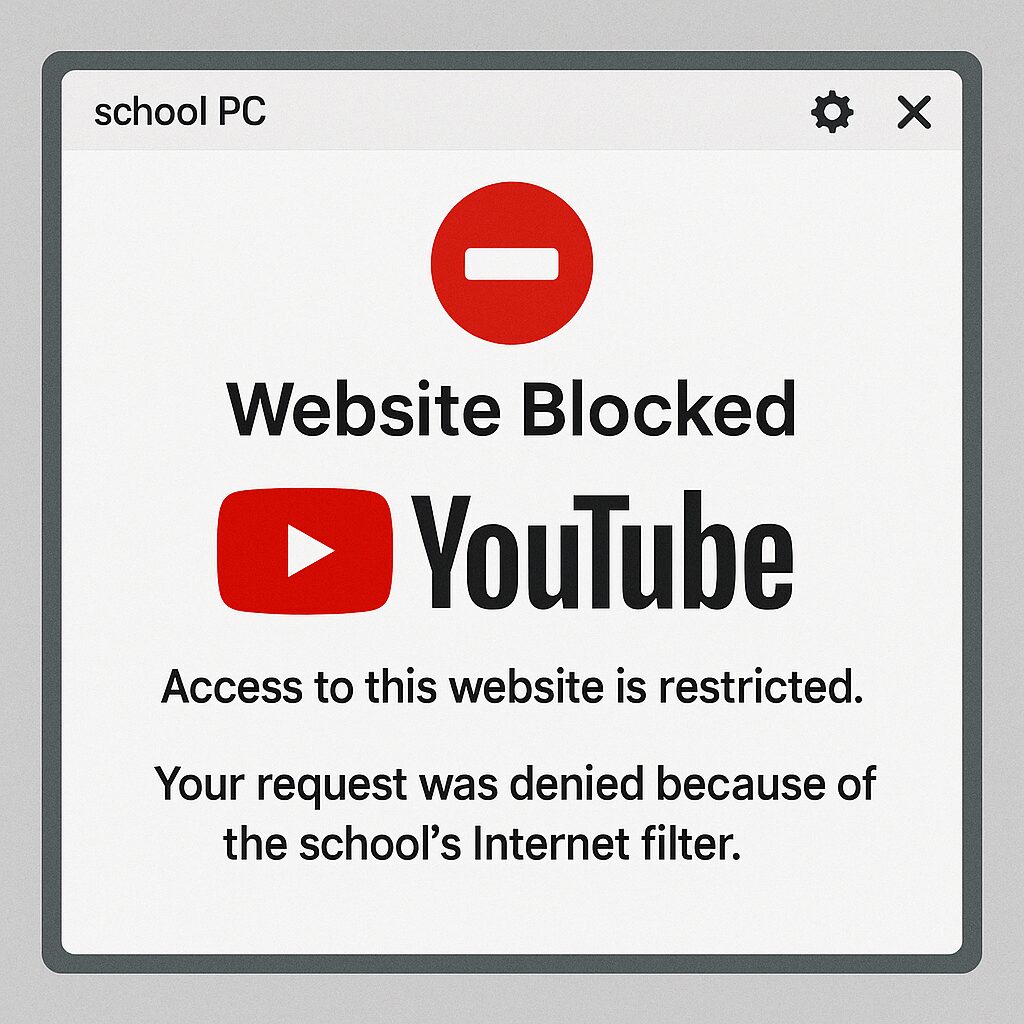

学校の制限はどこまで厳しいか

学校のネット制限は、想像以上に徹底されています。

URL単位だけでなく、カテゴリ単位で動画サイトやSNS全般を丸ごと遮断しているケースが多いのが特徴です。

また、近年ではSSL通信が一般化したことで、以前より「隠し通せる」抜け道が減少しています。

学校側はSSLインスペクションという技術を使い、暗号化された通信も解析できるようになっています。

さらにアクセス履歴の監視も徹底しており、どの端末がどの時間にどのサイトにアクセスしたか、すべてログとして残ります。

たとえVPNを使って隠したつもりでも、不自然な通信をしていると管理者が気付き、調査されるリスクがあります。

このように、学校のネット制限は単なるサイトブロックに留まらず、監視と検出の仕組みが複雑化しているのです。

学校のネットワーク制限の仕組み

「どうして学校ではネットが自由に使えないのか?」

ただサイトをブロックしているだけだと思いがちですが、実際には学校は高度な技術を使って厳重にネット環境を管理しています。

ここでは、学校のパソコンやWi-FiでYouTubeがブロックされる裏側にある、ネットワーク制限の仕組みを詳しく解説します。

フィルタリングとは何か

多くの学校では、インターネットに接続する際にフィルタリングシステムを導入しています。

これは、学校側が決めたルールに従い、アクセスを許可するサイト・禁止するサイトを分類し、不要なサイトを自動でブロックする仕組みです。

主なフィルタリングの仕組みには、次のような方法があります。

- URLフィルタリング…指定したURLを個別にブロック

- カテゴリフィルタリング…動画、SNS、ゲームなどジャンル単位で制限

- キーワードフィルタリング…特定の単語が含まれるページを遮断

特にYouTubeは「動画視聴」や「娯楽」といったカテゴリに分類されることが多く、学校では真っ先にブロック対象になります。

こうしたフィルタリングのおかげで、生徒が授業に関係のないサイトに夢中になるのを防げますが、一方で本当に必要な情報も見られないという不便さも生じています。

SSLインスペクションの仕組み

近年のネット通信は、ほとんどがHTTPS(暗号化通信)で行われています。

かつてはURLだけでブロックできましたが、暗号化されると、外からはどのサイトを見ているかがわからない状態になります。

これを突破するために使われるのがSSLインスペクションという技術です。

SSLインスペクションは、学校側の機器が通信の途中で暗号を一度解除し、中身を検査する仕組みです。

検査後に再び暗号化するため、ユーザーは気付きにくいのが特徴ですが、管理者はどんなサイトを見ているかを把握できます。

これにより、VPNで通信を隠したとしても検出されるリスクがあります。

学校が導入しているセキュリティ機器やソフトウェアは、企業レベルのものも多く、非常に精度が高いのが現状です。

この技術が、学校でのブロック解除をより困難にしている要因と言えるでしょう。

学校が行う通信ログ監視

フィルタリングやSSLインスペクションだけではありません。

学校では通信ログの監視も行われています。

これは、どの端末が、どの時間に、どんなサイトにアクセスしたかという情報を全て記録する仕組みです。

アクセス先の履歴だけでなく、接続の試行も残るため、たとえブロック解除を試みて失敗した場合でも「試みた痕跡」は消えません。

そのため、管理者がログを確認すると、誰が不審な動きをしたかがすぐに分かるのです。

また、最近ではAIを活用した異常検知システムも導入され、通常と異なる通信パターンを自動的に警告する仕組みもあります。

学校は、生徒を守るだけでなく学校全体のセキュリティを守る責任があります。

このような監視体制があるため、ブロック解除を試みる際には非常に大きなリスクを伴うことを理解しておく必要があります。

学校でYouTubeブロックを解除する方法

| 項目 | VPN | プロキシ | スマートDNS |

|---|---|---|---|

| 接続の仕組み | 暗号化トンネルで通信 | 中継サーバー経由 | DNS情報を書き換え |

| オンラインプライバシー | 高い(匿名性も高い) | 中程度(暗号化は弱い) | 低い(通信は暗号化されない) |

| 対応範囲 | 全ての通信をカバー | ブラウザなど特定のアプリ | 動画サイトや特定サービスのみ対応 |

| 通信速度 | 遅くなることが多い | 普通だが不安定 | 速い(通信全体を暗号化しないため) |

学校のパソコンでYouTubeを見たい人が最も気になるのがブロックを解除する方法です。

ネット上には、VPNやプロキシなど、さまざまな方法が紹介されていますが、学校という特殊な環境では一筋縄ではいきません。

ここでは、学校で使われる主なブロック解除手段と、それぞれのリスクや注意点を詳しく解説します。

VPNを使う場合の注意点

VPN(バーチャル・プライベート・ネットワーク)は、インターネットの通信を暗号化し、自分のIPアドレスを隠すことで、学校のネット制限を回避できる場合があります。

VPNを使うと、通信は学校のフィルタリング機器を通らず、外部のVPNサーバーへ直接つながるため、本来ブロックされているYouTubeも視聴できるケースがあります。

しかし、学校のネットワークにはSSLインスペクションという仕組みが導入されていることがあり、VPNの暗号化通信すら検知・解析されるリスクがあります。

管理者側は、「いつもと違う通信」が発生すると不審通信としてログに記録します。

たとえ解除に成功したとしても、アクセス履歴が残る可能性が高く、後日校則違反や懲戒処分を受ける危険があります。

また、VPNは無料のものも多いですが、無料VPNは広告表示や個人情報の漏洩リスクが大きく、安易に使うのは非常に危険です。

VPNを使う際の注意点をまとめると以下の通りです。

- SSLインスペクションにより通信を検出される可能性がある

- ログ監視でVPN利用がバレる可能性が高い

- 無料VPNは個人情報流出のリスクが大きい

- 校則違反や処分対象になる可能性がある

VPNは非常に強力なツールですが、学校という環境ではリスクが高すぎるのが現状です。

学校での利用は、安易に考えないようにするのが賢明です。

プロキシ利用のリスク

VPNの次に有名なのがプロキシサーバーを使った方法です。

プロキシは、アクセスしたいサイトと自分の間に別のサーバーを挟む仕組みで、自分のIPアドレスを隠す効果があります。

一見VPNと似ていますが、プロキシは暗号化されない場合が多いため、学校側の監視をかいくぐるのは難しいのが現実です。

また、無料のプロキシサービスは個人情報漏洩やマルウェアの危険が非常に高いです。

学校のネットワーク管理者は、プロキシへの通信パターンを解析できるツールを導入しており、通信が不自然だと検知されやすいです。

特にWebブラウザで設定するプロキシは、全体の通信ではなくブラウザ内だけの通信しか隠せないことが多く、完全なブロック解除は困難です。

プロキシ利用のリスクをまとめると以下の通りです。

- 暗号化されない通信は監視で検出されやすい

- 無料プロキシは個人情報漏洩やウイルス感染の危険

- 設定の難易度がVPNより高い場合もある

- 通信が不自然であれば学校側にバレる可能性がある

VPNと比べても、プロキシは学校では使いにくい方法だと言えるでしょう。

スマートDNSは使えるか?

最近注目されているのがスマートDNSという技術です。

スマートDNSは、アクセスしたいサイトへの通信ルートを地域制限のない経路に変更するサービスです。

VPNのように通信全体を暗号化するわけではなく、動画サイトやストリーミングサービスのみに影響するのが特徴です。

そのため、通信速度が速く、YouTubeなどの動画視聴に向いていると言われています。

ただし、スマートDNSも学校のフィルタリングシステムには無力な場合が多いです。

学校側がDNSの設定を外部に変更できないように強制的に固定しているケースが多く、スマートDNSの設定ができないパソコンもあります。

また、SSLインスペクションの存在により、スマートDNSを使っても通信内容を学校側に把握されるリスクは残ります。

スマートDNSのメリット・デメリットをまとめると以下の通りです。

- 通信速度が速いので動画視聴に向いている

- 暗号化されないため監視されやすい

- 学校側でDNS設定を変更できない場合が多い

- VPNほど安全性は高くない

スマートDNSは、家庭では便利ですが学校環境では利用が難しいというのが実態です。

こちらの記事もおすすめ

学校の規則や法律違反のリスク

「学校でYouTubeを見たいだけだから大丈夫だろう」と思っていませんか?

実は、学校でネットのブロックを解除する行為は、ただの規則違反にとどまらず、法律に触れる可能性すらある非常にリスクの高い行動です。

ここでは、学校の規則や法律の観点から、YouTubeブロック解除に潜む重大なリスクを詳しく解説します。

校則違反で起こり得る処分

学校のネットワークは、授業で使うことを前提に整備されており、私的利用や遊び目的の使用は禁止されているケースがほとんどです。

多くの学校では、以下のような規定が存在します。

- 学校のネットワークを私的に利用しない

- 許可のないソフトウェアやアプリをインストールしない

- VPNやプロキシなど制限回避のツールを使用しない

- 不適切なコンテンツへのアクセスを禁止する

これらのルールに違反した場合、学校によっては以下のような処分が下されることがあります。

- 口頭での指導・注意

- 保護者への連絡

- 校内謹慎や停学処分

- ネットワーク利用の停止

特にVPNやプロキシを使ってネット制限を突破しようとする行為は、意図的な規則違反とみなされるため、処分が重くなる傾向にあります。

「見つからなければ大丈夫」と考える人も多いですが、学校側は通信ログを詳細に記録しているため、発覚する可能性は十分にあります。

安易な解除行為が、自分の学校生活を脅かす結果になることを忘れてはいけません。

法的リスクと罰則の可能性

学校でのネット利用に関するルールは校則だけでなく、法律にも関連しています。

例えば、VPNを使ってブロックを回避する行為自体は違法ではありませんが、その先で著作権侵害や違法動画の視聴などを行えば、刑事罰の対象になる可能性があります。

さらに、無断でネットワーク設定を変更したり、管理者パスワードを不正に入手した場合は、以下の法律に触れる可能性があります。

- 不正アクセス禁止法

- 電波法(無線LANの不正利用)

- 著作権法(違法動画視聴やダウンロード)

特に不正アクセス禁止法では、他人の管理するシステムに無断でアクセスする行為が禁止されています。

たとえ学生であっても、法律違反が認められれば、書類送検や罰金刑などの処罰を受ける可能性があります。

また、学校は法的責任を問われないよう、問題行為を厳しく対処する方針を取っていることが多く、安易にブロック解除を試みるのは非常に危険です。

ネット上には「学校のパソコンで簡単に解除できる裏技」などが出回っていますが(このページ含めて…)、それらを試す前に法律のリスクをよく理解する必要があります。

親や教師にバレる可能性

「親や先生にバレないようにやれば大丈夫」と思う人も少なくありません。

しかし、学校のネットワークは高度に管理されています。

不自然なアクセスはログにすべて残るため、隠しきることは非常に困難です。

学校のネット管理者は、毎日通信履歴をチェックしており、普段とは異なる通信が発生すると即座にアラートが上がる仕組みになっています。

さらに、生徒がVPNやプロキシを使っている痕跡は通信ポートや通信量の異常で発見されることが多いです。

また、学校内で問題が発覚すると、教師や学年主任だけでなく、保護者にも連絡が行くケースがほとんどです。

「たかがネットのブロック解除」と思っていても、最悪の場合、進路や内申書に影響が出る可能性すらあります。

親や先生に知られるのが嫌だからと隠すよりも、最初から無理をしないのが一番安全な選択です。

学校でブロック解除するのはアリ?安全な代替案

ここまで解説してきたように、学校でYouTubeのブロックを解除するのは大きなリスクを伴います。

「どうしても見たい」という気持ちも分かりますが、その代償は想像以上に大きいかもしれません。

では、ブロック解除を無理に試す代わりに、どんな方法で情報を得たり、時間を有効活用したりできるのでしょうか。

ここでは、安全に学校生活を送るための代替案を紹介します。

教師や管理者に相談するという選択肢

「学校でYouTubeを使いたい」と考えたとき、一番安全で確実な方法は正直に相談することです。

授業や研究、部活動のために必要な動画であれば、教師に相談すれば一時的にアクセス許可を出してもらえるケースもあります。

特に最近では、教育現場でもYouTubeを教材として活用する場面が増えているため、学校側も柔軟に対応してくれることが多いです。

ただし、個人的な娯楽目的の場合は許可が下りない可能性が高いですが、ルールを守る姿勢を見せることで、教師の信頼を損なわずに済みます。

相談する際には、以下のポイントを意識しましょう。

- どんな動画を見たいか具体的に伝える

- 授業や部活との関連性を説明する

- 勝手に解除しようとしない姿勢を示す

管理者に直接お願いするのは勇気が要りますが、後々のトラブルを防ぐ最善策です。

オフライン学習用コンテンツを活用する

| 項目 | オンライン教材 | オフライン教材 |

|---|---|---|

| 利用環境 | インターネット接続が必要 | ネット不要で利用できる |

| 学習の柔軟性 | 最新情報が反映されやすい | コンテンツが固定されがち |

| 操作性 | 動画・音声など多様な表現が可能 | 紙やDVDなど媒体が限定される |

| 速度・快適さ | 回線速度によって左右される | いつでも安定して利用可能 |

| コスト | 月額課金やサブスクが多い | 購入すれば追加費用はかからない |

| メリット | 常に最新情報、検索が便利 | ネット不要、制限環境でも使える |

| デメリット | 通信制限やネット環境に依存 | 情報が古くなる可能性 |

YouTubeを見られないからといって、情報収集を完全に諦める必要はありません。

近年は、教育用のオフライン学習コンテンツが充実しています。

多くの教材会社や教育系サービスが、動画や資料をUSBやDVDで提供しており、学校のネットに頼らずに視聴できます。

たとえば、以下のような方法があります。

- NHK for SchoolのDVDを図書室で借りる

- 教科書会社が提供するオフライン教材を活用する

- 教師が個人的に持っている教材を借りる

こうした方法なら、校則違反の心配もなく、安心して学習に集中できます。

また、スマホや自宅のWi-Fi環境で動画を事前にダウンロードしておき、学校ではオフラインで視聴するという手もあります。

ただし、ダウンロード自体が著作権法違反に該当する可能性があるため、必ず利用規約を確認することが大切です。

オフライン学習は、一見地味ですが最も安全な解決策です。

無理に解除しない方が良い理由

ネット上には、「簡単に学校のブロックを解除できる裏技」などの情報が溢れています。

しかし、その多くはリスクを正確に伝えていません。

実際には、学校のネットワークは厳しく管理されており、ブロックを解除した事実はほぼ確実にログとして残ります。

万が一バレた場合、以下のような影響が考えられます。

- 停学や退学などの処分を受ける

- 保護者に連絡がいき家庭で問題になる

- 内申書や進路に悪影響が出る可能性

また、法律違反に問われるリスクもあるため、軽い気持ちで手を出すのは危険です。

さらに、VPNやプロキシの利用によって個人情報が漏洩するトラブルも多発しています。

「どうしてもYouTubeを見たい」という気持ちは理解できますが、自分の未来を守るためにも冷静な判断が必要です。

学校生活は長いようで短いもの。

後々後悔しないためにも、無理にブロック解除を試すより、安全な代替案を選ぶことをおすすめします。

よくある質問(Q&A)

ここまで学校のパソコンでYouTubeを見られない理由や解除方法、リスクについて解説してきました。

しかし、実際に多くの人が持つ疑問はまだたくさんあります。

そこで、ここではよくある質問をまとめ、わかりやすく答えていきます。

自分が気になっていることがあれば、ぜひ参考にしてください。

VPNを使ったらバレますか?

「VPNを使えば絶対にバレない」というのは大きな誤解です。

学校のネットワークには、SSLインスペクションという仕組みがあり、暗号化された通信の中身を解析できる場合があります。

さらに、VPN通信は通常とは異なる通信ポートやプロトコルを使うため、管理者の監視システムに引っかかりやすいのです。

もし不審な通信が発見されれば、管理者に呼び出され、厳しく事情を聞かれる可能性もあります。

バレないから大丈夫、と安易に考えず、リスクをよく理解することが重要です。

停学や退学になる可能性は?

VPNやプロキシを使って学校のネット制限を突破する行為は、多くの学校で重大な校則違反に該当します。

単なる注意で済む場合もありますが、悪質だと判断されれば停学や退学処分になるケースもあります。

特に次のような場合は、処分が重くなるリスクが高いです。

- VPN利用が繰り返し発覚した場合

- 違法サイトや有害コンテンツを見ていた場合

- 他の生徒に解除方法を教えて広めた場合

進路や内申書への影響もあるため、軽い気持ちで解除を試みるのは非常に危険です。

スマホならバレにくいですか?

「スマホならバレないのでは?」と思う人も多いですが、それも完全に誤解です。

学校のWi-Fiにスマホをつないでいる限り、パソコンと同じネットワーク監視が適用されます。

スマホ単独の通信(モバイル回線)を使えば学校の監視外ではありますが、ギガの消費や通信制限、速度低下の問題も出てきます。

また、スマホでVPNを使う場合も、通信パターンは管理者に検知されやすいため、バレるリスクはゼロではありません。

「スマホなら安全」という考えは危険です。

無料VPNは安全ですか?

「無料だから使ってみよう」と思いがちな無料VPNですが、実際には危険が多いです。

無料VPNは運営資金を広告やユーザーデータの販売で賄っていることが多く、利用者の通信内容や個人情報が第三者に売られてしまうリスクがあります。

また、通信速度が遅く、YouTubeの動画視聴には全く向かないことも多いです。

安全にVPNを使うなら、有料で実績のあるサービスを選ぶ方が安心です。

そもそも解除すべきか?

ここまで読んで、「結局、解除しない方がいいのか?」と迷う人もいるでしょう。

結論から言えば、学校でYouTubeのブロックを解除するのはおすすめできません。

その理由は、以下の通りです。

- 学校生活や進路に影響が出る可能性がある

- 法律に触れるリスクがある

- 管理者に必ずバレる可能性が高い

- 親や教師に知られて大きな問題になる

「どうしても動画を見たい」という場合は、教師に相談したり、自宅で見るなど、別の方法を検討する方が安全です。

学校でブロック解除を試みる行為は、自分の未来を危険にさらす行為になりかねません。

無理をしないのが一番の対策です。

この記事のまとめ

- 学校のパソコンでYouTubeが見られない理由を詳しく解説!

- VPNやプロキシでの解除はリスクが高く、バレる可能性が大!

- 安全に過ごすためには、教師への相談やオフライン教材の活用が最善!

こちらの記事もおすすめ